El Product Manager ha muerto. Larga vida al Product Developer.

La persona que entra a la reunión con mockups de Figma diciendo 'construyan esto' se quedó sin camino. La IA redujo l...

7 min de lectura

06.04.2026, Por Stephan Schwab

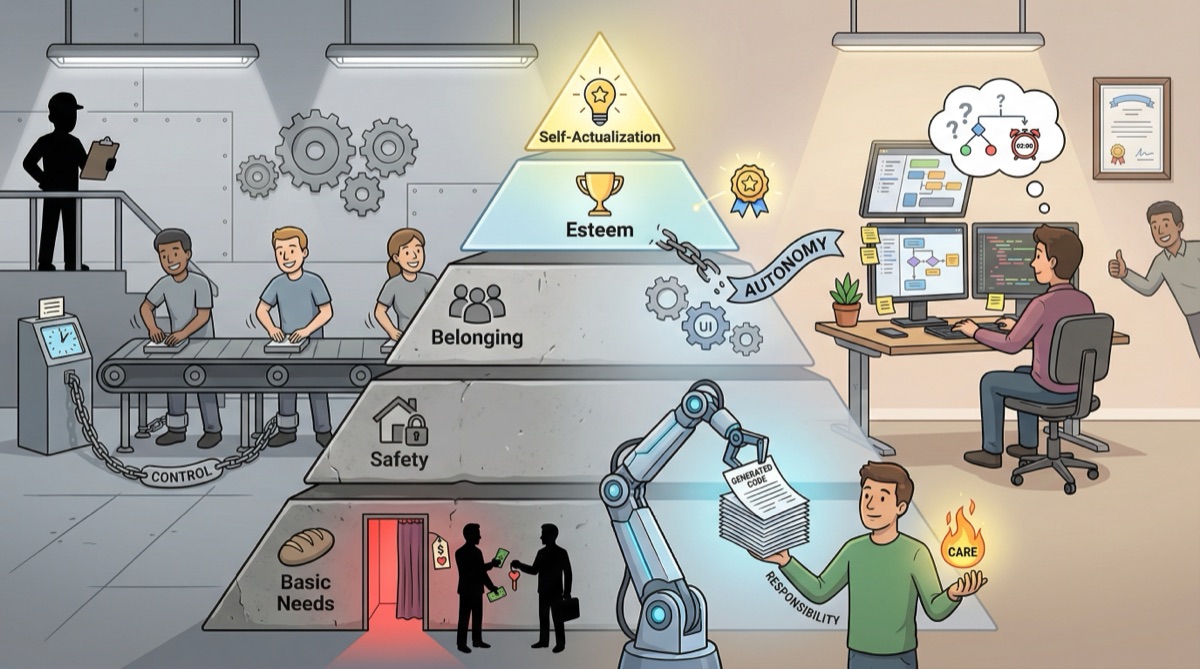

Frederick Taylor vendió un trato: menos autonomía a cambio de una vida más segura. En las fábricas, ese trato elevó el nivel de vida al convertir el jornal diario en salarios, rutinas y supervisión predecibles. En el desarrollo de software, el trato se rompe, porque no se puede separar pensar de hacer sin aplastar la motivación. La IA vuelve tentador el trato viejo, y la conversación sobre una economía post‑laboral se salta la restricción real: cuando producir se vuelve barato, el propósito se vuelve escaso.

La conversación actual sobre IA adora las frases grandes y limpias: “Los robots harán el trabajo.” “La economía post‑laboral es inevitable.” “Por fin, los humanos serán libres.”

Suena humano hasta que ves el punto ciego del tamaño de una fábrica. La gente no solo necesita ingresos; necesita seguridad, pertenencia y dignidad, y el trabajo del conocimiento suma otra dependencia: la necesidad de sentirse competente en algo real.

Se pueden automatizar tareas. No se pueden automatizar necesidades.

La pirámide de Maslow suele aparecer como un dibujo simpático, con la autorrealización arriba. Un póster para directivos que rara vez pagan el costo de sus propios plazos. Léela como restricciones y se vuelve brutalmente práctica.

Algunos reducen la base, cínicamente, a comida, sexo y alcohol. Cínico, pero no del todo falso. Los humanos desean comodidad, escape y sentirse deseados. Y en muchas culturas, sentirse deseado no es solo biología; se mezcla con señales de estatus como “puedes proveer” y “puedes ofrecer un futuro”. Cuando falta plata, la intimidad se vuelve negociación rápido: una parte la ofrece y la otra renuncia a otras necesidades para comprarla. Y el golpe a la identidad llega al instante. En un mundo donde todo pasa por la plata, incluso la intimidad, pega más duro no poder pagarte el lujo de verte atractivo.

Rubén Blades dibujó el contraargumento en “Lidia Elena”: una hija rica que prefiere un cuarto pequeño con un trompetista pobre antes que las comodidades que su familia puede comprar. Romántico, sí, pero también un recordatorio: la gente no es una máquina de productividad. Intercambia pertenencia, dignidad y sentido, incluso cuando la hoja de cálculo dice lo contrario.

Si alguien teme no llegar al alquiler, su atención se encoge. Si teme la humillación, deja de tomar riesgos. Si no pertenece, deja de decir la verdad.

Puedes hablar de innovación todo el día, pero si desestabilizas las capas de abajo obtendrás un comportamiento predecible: cumplimiento, aversión al riesgo y silencio. Ahí entra Taylor.

Taylor no apareció en un mundo estable. Apareció en la transición desordenada del oficio y el jornal a la producción industrial.

El jornal tenía libertad en el sentido más técnico: podías irte. También tenía inseguridad: trabajo irregular, pago arbitrario y la amenaza constante de que una semana mala se convirtiera en una semana de hambre.

La fábrica ofreció otro acuerdo: salarios, rutinas, supervisores y una previsibilidad que no dependía de la suerte. Eso ayudó a estabilizar la base de Maslow; para muchas familias significó menos catástrofes.

Pero venía con una condición. La fábrica separó pensar de hacer. La dirección planificaba; los trabajadores ejecutaban.

Esa separación hizo posible la producción en masa y construyó una pirámide donde la autoridad vive lejos de la realidad. Puedes fabricar tornillos así. No puedes construir software así.

El desarrollo de software no es teclear. Es tomar decisiones bajo incertidumbre, y el código es el artefacto.

Cada cambio importante abre preguntas que no están escritas: ¿cuál es la restricción real? ¿qué modo de falla importa? ¿qué hacemos cuando los datos están mal? ¿qué atajo se vuelve cicatriz?

Si intentas gestionar ese trabajo como ejecución de fábrica, obtienes lo que las fábricas producen: cumplimiento y volumen. No obtienes entendimiento.

Por eso la fantasía de la manufactura falla una y otra vez en el desarrollo de software. No es un desacuerdo filosófico; es operativo, y el trabajo te pelea.

La versión corta ya está en La Motivación Intrínseca y los Desarrolladores de Software y en Por qué el equipo “raw dogging” supera al método de fábrica.

El patrón es simple:

El software igual se entrega. Solo se entrega como comida rápida.

La IA cambia la economía de la producción de software. La traducción a sintaxis se abarata, el código repetitivo se abarata y la refactorización mecánica se abarata.

El reflejo directivo también es real: “Perfecto. Entonces podemos separar pensar de hacer otra vez. La máquina piensa. Los humanos ejecutan.”

Es el mismo sueño con otro disfraz. Hemos intentado reemplazar desarrolladores en cada década desde 1969, y el eslogan siempre rima.

Si te perdiste los capítulos anteriores, empieza con Por qué hemos intentado reemplazar desarrolladores en cada década desde 1969.

La IA no vuelve innecesario el pensamiento. Cambia dónde ocurre.

La organización todavía tiene que decidir qué quiere, qué no aceptará y qué hará cuando la realidad contradiga el plan.

Un modelo puede generar código. No puede asumir responsabilidad.

Y en el momento en que tratas a los desarrolladores como escribientes de prompts reemplazables, reconstruyes la pirámide de fábrica. Mismo control. Misma separación. Misma degradación de la motivación.

El discurso post‑laboral suele asumir que el trabajo solo sirve para conseguir dinero. Eso es verdad para algunos trabajos, a veces.

Pero el trato de Taylor existía porque la gente también quería estabilidad, estatus y un lugar en un tejido social, y la fábrica lo ofrecía junto con el salario.

Ahora imagina un futuro donde el ingreso lo resuelve la política y el trabajo lo resuelven las máquinas. Maslow sigue ahí. La pertenencia y la estima siguen ahí. Y la necesidad de sentirse útil sigue ahí.

En el desarrollo de software, la utilidad no es una vibra. Es algo concreto: conocer el sistema, volverlo más seguro y resolver el caso borde que explota a las 02:00.

Por eso muchos desarrolladores reaccionaron a la IA con miedo y rabia al inicio. No defendían teclas. Defendían identidad.

Si quieres una versión más personal de ese cambio, lee La barba gris y la máquina.

A los directivos les encantan las diapositivas sobre el futuro del trabajo. Aquí va la versión práctica.

Si la IA abarata la producción, hay que tratar la motivación como un activo con modos de falla.

Empieza por abajo:

Luego haz lo único que el taylorismo no puede: dales a los desarrolladores autoridad real sobre el “cómo” técnico. No debates infinitos. Un mandato claro.

Si quieres entrega predecible en la era de la IA, no lo logras con más control. Lo logras con mejores restricciones, bucles de retroalimentación más cortos y menos mentiras.

Por eso importa la visibilidad. El trabajo del conocimiento es invisible por defecto: el esfuerzo es real, pero las señales se quedan atrapadas en la cabeza de la gente hasta que algo se rompe.

Bitácoras diarias y una síntesis semanal no son trabajo de “cultura”. Son autoobservación a escala organizacional. Una nota breve cada día crea memoria compartida sin arrastrar a todos a reuniones; la síntesis semanal convierte esas notas en patrones para que el liderazgo quite la fricción que castiga el cuidado en silencio. Si quieres un ejemplo concreto de cómo se ve, lee Episodio 5: La Primera Síntesis.

La IA no traerá una utopía post‑laboral. Va a amplificar el sistema que ya tienes.

Las fábricas obtienen fábricas más rápidas. Las organizaciones sanas obtienen desarrolladores que teclean menos y piensan más.

Y esa, irónicamente, es la única versión de lo post‑laboral que vale la pena construir.

Hablemos de tu situación real. ¿Quieres acelerar la entrega, quitar bloqueos técnicos o validar si una idea merece más inversión? Escucho tu contexto y te doy 1-2 recomendaciones prácticas. Sin compromiso ni discurso comercial. Confidencial y directo.

Empecemos a trabajar juntos